💙臺灣 STEM 課程選錯會後悔?5個家長應避免的常見誤區

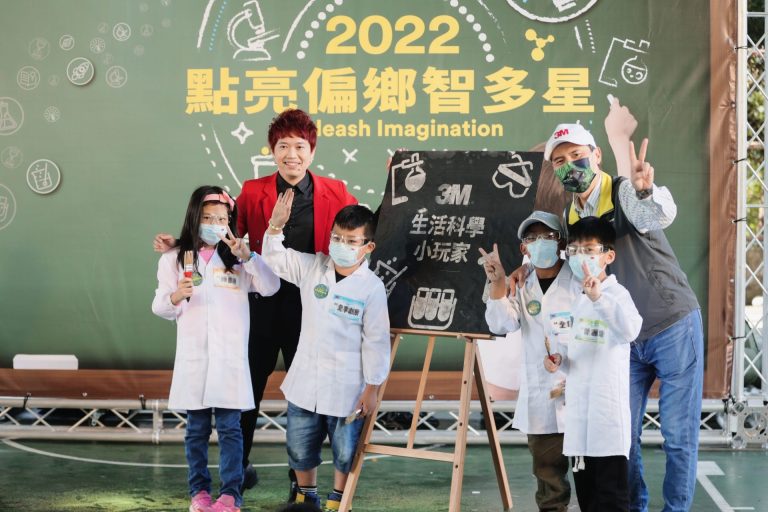

STEM(科學、科技、工程、數學)教育在臺灣已成趨勢,但家長在選擇相關課程時常陷入多種誤區,例如迷信只學機器人、追逐名師或硬體設備、過度多元卻缺乏深入、僅注重補習或升學,以及忽略孩子的興趣與動機。正確理解 STEM 教育的本質與選課重點,才能真正幫助孩子培養面向未來的關鍵能力。本篇將深入剖析五大常見誤區,並提供實用選課建議,幫助家長明智規劃,讓孩子從 STEM 教育中獲得最大價值。 臺灣 STEM 課程現況與家長選課焦慮 自 2000 年後,STEM 概念從美國興起,推動全球教育轉型。臺灣自 2019 年「108 課綱」實施以來,STEM 教育更強調跨領域整合與素養導向。根據教育部統計,未來十年內,超過 70% 的新增職缺將與 STEM 領域密切相關,因此家長對 STEM 課程的選擇極為重視。然而,這股熱潮也帶來「跟風選課」現象,導致家長在選擇過程中充滿焦慮與迷思。 家長最常問:「哪種 STEM 課程對孩子未來最有幫助?」若課程選擇不當,不僅浪費時間與金錢,還可能讓孩子錯失關鍵學習期。 臺灣 STEM 課程現況分析 指標 發展現狀 推行政策 108 課綱納入,設有「科技領域」、「探究與實作」 課程型態 以機器人、程式設計、科學實驗為主流 家長選課主因 升學需求、補強學校課程、銜接未來產業 普遍困惑 難以評估課程品質,迷信證照或先進設備 專家建議 重視跨域整合、邏輯思考與創造力,激發學習動機為核心 家長選錯 STEM 課程的五大常見誤區 誤區一:誤以為「STEM = 機器人課」 許多補習班主打機器人戰隊或 AI 程式設計,吸引家長投入大量資源。然而,專家強調:「STEM 教育的本質在於培養問題解決與跨領域整合能力,而非僅限於硬體操作或單一技能。」臺師大林坤誼教授表示,優質 STEM 課程應涵蓋科學探究、科技應用、工程設計、數學推理,甚至融入跨領域藝術,遠超單純的機械操作範疇。 錯誤觀念 正確觀念 STEM 等於機器人或程式設計 STEM 涵蓋多領域探究與應用 重視硬體操作 聚焦「發現問題→思考→解決」的過程 培養技術員思維 培養創新設計與問題解決者能力 進一步了解可參考 STEM 教育 或 英商劍橋和享受英文 提供的跨領域學習資源。 誤區二:多元涉獵 ≠ 深入學習 部分家長追求「什麼都學一點」,卻忽略深入學習的重要性。研究顯示,過度分散學習焦點反而削弱能力培養。持續挑戰同一主題並反覆修正,更能激發孩子的興趣與自信。 多元體驗 深度探究 問題:淺嘗即止,難以內化知識 持續挑戰,培養能力與自信 結果:學習動機易消退 突破挫折,興趣更持久 建議:選擇有連續進階安排的主題 平衡深度與廣度 誤區三:硬體設備或名師就是課程保證? 許多家長誤以為「高價設備」或「國際證照」代表課程品質,實則教學設計才是核心。 事實上,即使資源有限的偏鄉學校,教師透過引導學生觀察與討論社區議題,也能激發學習動機。關鍵在於導師是否能啟發學生主動思考並解決實際問題。可參考 英商劍橋和享受英文 如何融入跨領域思維於教學設計。 家長重視 專家建議 高端硬體、國際證書 注重啟發學生參與的教學設計…

![讀書報告範例:5個常見錯誤你一定要避免(附英文書籍報告寫作技巧) [Book Report Examples: 5 Common Mistakes You Must Avoid (with English Book Report Writing Tips)]](https://littlenewton.efroip.tw/wp-content/uploads/2025/07/my_prefix_1753576516-768x1152.png)