教育部英語政策這5年有哪些失敗?家長必知的3大盲點

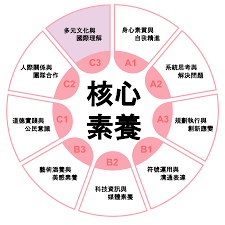

近五年教育部英語政策推動導致學力兩極化、學生壓力升高、基層師資與資源缺乏。母語發展與多元能力遭忽略,家長常掉入雙語教育迷思。本文深入解析政策失敗成因,提醒家長避開英文學習三大盲點,並給出因應建議,協助孩子健康發展語言能力。 教育部英語政策5大失敗現象 1. 學習落差擴大,英語教育成績嚴重兩極化 教育部自2020年將英語納入小學正式評分科目後,學童英語能力的兩極化現象日益明顯。根據國家發展委員會與教育部最新數據,小學高年級、國中學生的英語學力差距不僅未縮小,反而逐年擴大。來自城市、家庭資源較豐富的學生能透過補救教學或課外私教,穩健提升英語實力;而來自偏鄉或弱勢背景者,則因資源缺乏,與英語成績拉開距離。 年度 高分群學生比例 低分群學生比例 英語補救教學參與率 2020 28% 14% 12% 2022 33% 19% 16% 2025 37% 28% 22% 資料來源:教育部國教署、各縣市教育局彙整更多內容可參考 英語教學政策 解析文章。 2. 學習動機下降,英語厭惡情況加劇 根據2024年台灣中小學生學習狀況全國調查,有超過40%的國小高年級及國中學生自認「討厭英語課」,2019年以來這比例上升12%。主因有教材難度過高、課程與生活脫節、考試壓力過大。 3. 基層師資、教學資源普遍不足 推動雙語教育與全英語授課下,師資不足、教材匱乏問題嚴重。2024年統計顯示,公立國中小近8成雙語課程由非英語專長教師兼任,偏鄉問題更甚。即使強調引進外師,但2025年外師員額只達標一半。詳見下表: 類型 比例 備註 英語科專任 45% 含都市及部分縣市 兼任英語教學 42% 非英語主修兼任 外籍教師 13% 外師員額未完全到位 家長必知的3大盲點 1. 過度迷信「早期雙語」的萬能效益 許多家長誤以為越早讓孩子進行「雙語教育」或「全英語課程」就越好。事實上,雙語教育的關鍵是正確語境與互動,不是盲目提前開課,而是需有適齡教材、語境與母語發展互相尊重。台灣有些小學提早用英語教數學、自然,反造成學習排斥。下表比較不同學段的教學建議: 學齡階段 教學建議 國小(1-4年級) 以口說、生活聽力為主 國小(5-6年級) 加強閱讀、拼字及溝通 國中及以後 進階閱讀、寫作結合學科 2. 低估師資與軟硬體的落差問題 有家長誤以為課表上「雙語、外師」代表良好英語教學品質,但未正視師資調動、資源不足常導致課堂品質無法落實。雙語教育現況文章提及,教師問卷有四成國小、三成國中老師認為難以應對雙語課程需求,家長應主動了解學校現狀。 3. 忽略多元能力發展,過度強調英語分數 部分家長將高分當作唯一目標,忽略語言學習應培養跨文化溝通力、自然語感。只重分數會犧牲團隊合作、思辨探索等綜合素養。 教育現場回饋:家長、教師、學生真實聲音 基層教師反映,現行英語/雙語政策和新學測增加口說、聽力考量,但課綱難度提升導致補救教學倍增,正常學生跟不上、弱勢更快落後。 「班上有1/3學生英語課完全聽不懂,英語考卷一張白卷。」—台北市國中英語教師。 家長反映:「學校推 雙語教師困境 實際是應付政策編制,內容、教學方法常常臨時變動,孩子學習無法扎實。」 學生表示:「英語課壓力很大,越學越討厭。」 政策失靈的深層成因 雙語教育政策推展緩慢、資源分配不均 五年觀察發現,資源明顯集中大都會,偏鄉學校師資、教材遠遠不及,造成城鄉、階層落差拉大。 地區 雙語課程學校比率 專任英語/外師比率 台北、桃園 90% 80% 中南部都會 78% 53% 鄉鎮地區 39% 24% 資料來源:教育部2024雙語政策進度報告 教材難度偏高,導致學習意願低落 現行教材過度模仿國外內容,難度直逼中學,加重學生挫折與壓力。內容未深度本土化,語用力難以提升。 師培進度與專業發展規劃不及 補救師資及進修課程雖已推廣,但認證鬆散、臨時上場現象多,教學品質不穩。相關家長思考可參考 英語教育盲點 分析。 未來展望與家長應對建議…